ほろ苦さが魅力な菜の花は、実はとても繊細な野菜です。水にさらしすぎたり加熱の仕方を間違えると、菜の花の魅力である独特な苦味が逃げてしまいます。

この記事では、繊細な菜の花を丸ごと美味しくいただくために、シンプルで簡単な単品レシピをご紹介します。

春が旬の菜の花を存分に味わって、春の活力をからだに取り入れていきましょう。

- 萎れた菜の花は調理前に氷水にさらす。ただし、10分以上水にさらすと味が落ちてしまうので注意。

- あくが少ないので大量の水で茹でない。少しの水で短時間蒸すと野菜の美味さが凝縮される。

- 花が咲いても菜の花は食べられる。花が咲くと苦味が増すが、高い温度で加熱すれば美味しく食べられるので、揚げものやオイル蒸しにするのがオススメ。

菜の花の基本情報

菜の花を美味しく食べるため、素材の基本情報を知っておきましょう。

| 旬 | 春先の2〜3月 |

| 選び方 | 萎れすぎていないもの |

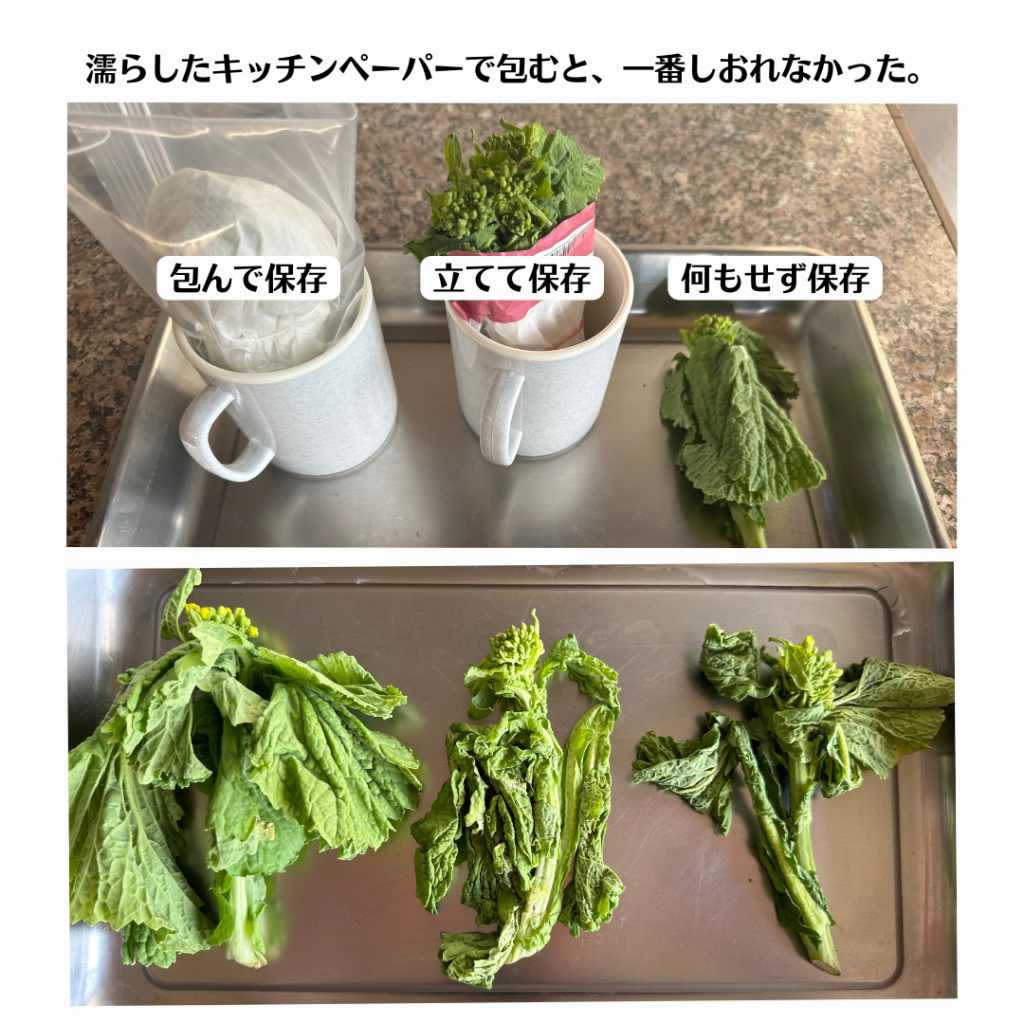

| 保存方法 | 濡らしたキッチンペーパーで包んで密閉して保存 |

菜の花の旬

菜の花は春に出荷のピークを迎える野菜。雪解け後に出荷される春野菜は、寒さで凍らないように細胞に糖を蓄えているため、旬にいただくことで自然の甘さを味わうことができます。

菜の花の選び方

また菜の花の選び方ですが、一般的には「花が咲いておらず、切り口が瑞々しいものを選びましょう」と言われています。確かに花が咲いた菜の花は苦味が濃くなりますが、高温で加熱すれば美味しくいただくことができます。そのため、あまり神経質にならず、萎れすぎてないものを選べば大丈夫※です。

菜の花の保存方法

また保存方法ですが、濡らしたキッチンペーパーで包んで密閉して保存するのがおすすめです。菜の花は乾燥に弱いため、包まないと乾燥していきます。乾燥すると加熱のとき焦げやすくなるため避けた方が良いです。

菜の花のした処理

掃除

ほうれん草や菜の花などの葉物野菜は、たっぷり水を張ったボウルでふり洗いをして、隙間に挟まった泥や虫などの汚れを落としましょう。

根本がある部分は、優しく開いて流水で流すと、綺麗に汚れが落ちます。

調理前に水に晒さなくてもOK

苦味をやわらげたり、食感をシャキッとさせたい場合は、菜の花を水につけておくと良いです。

根本を薄く切り、十字目に切り目を入れてあげると、より早くシャキッとします。

1時間半ほど水に晒すと、写真のように菜の花がパリッとします。

しかし、水を吸い込んだ分 菜の花の独特な苦味は薄まってしまうので、苦味を味わいたい人は水にさらさず調理すると良いでしょう。

個人的には、水に晒したことで菜の花が劇的に美味しくなるわけではない(むしろ苦味が逃げてしまう)と思うので、水にさらさずそのまま調理する方が好みです。

菜の花を失敗しないポイントは「塩茹でしない」こと

菜の花のベストな火入を探るため、

- 加熱方法の検証(茹でる/蒸す/炒める、ソテーする)

- 加熱時間の検証(30秒、1分、2分)

- 加熱後の処理の検証(何もしない/ザルにあげる/冷水でしめてからザルにあげる)

の3パターンで検証してみました。

検証してかなり驚いたのですが、塩茹でしてしまうと、菜の花の苦味や食感が薄れてしまい、少量の水か油で火入した菜の花よりおいしくなくなってしまいます。

30分水にさらすだけで苦味が薄れるほど繊細な菜の花。塩茹でしてしまうと、その繊細な苦味が逃げてしまい、味が落ちてしまいます。

そのため、火入の時間は1分以内の短時間、ごく少量の水か油で仕上げると、菜の花の苦味を存分に美味しく食べることができます。

失敗しないコツは「茹でない」「加熱後水にさらない」の2つ

菜の花を美味しく食べるコツは、

- 塩茹でせずに蒸すこと

- 加熱時間は短くすること

- 加熱後に水にさらないこと

の3つです。

菜の花は加熱しすぎると食感が悪くなり、また肝心の苦味も薄れてしまいます。

火入の時間は1分以内に抑えると、美味しく食べることができます。

また菜の花の独特の苦味が流れて薄まってしまうので、加熱後に水にさらしてはいけません。

菜の花の美味しい食べ方。究極にシンプルな簡単レシピ

検証結果を踏まえ、菜の花をシンプルでおいしくいただくレシピを3つご紹介します。

菜の花の蒸し煮

洗った菜の花の水気を軽く切り、そのままフライパンに入れる。大さじ3杯ほどの少量の水を加えて、中火で火を入れる。

パチパチ音が鳴ってきたら、菜の花を裏返し、塩を摘んで菜の花全体にかける。ごく弱火で1分ほど蒸したら大皿に盛り付ける*1。

仕上げに、好みでオリーブオイルやレモン、ワインビネガーをかける*2。

大皿にトングを添えて、各人好きな分を取り分けられるようにする。ナイフとフォークで食べやすい大きさに切りながら食べる。

- 菜の花は茹でない。長時間水にも晒さない

- 少量の水で2分以内で蒸しあげる。菜の花の苦味を逃さない、最小限のレシピ

- レモンやビネガーなど、酸味のある調味料をかければ美味な副菜の完成

※1 焦げの食感は加えたくないので、菜の花は絶対に焦がさない。焦げるようなら火加減が強いか、水の量が足りていないので調整。

※2 レモンではなくゆずや穀物酢、酢味噌などを使うと和風にもできる。しらすや鰹節をかけるとおいしい。

作り方はこちらの動画が参考になります

菜の花のソテー

大さじ2杯ほどのオリーブオイルに、アンチョビを細かく刻んでいれる。

中火で油に火を入れながら、アンチョビを溶かす。

アンチョビが溶けたら、菜の花をそのまま入れる。

焼き目を入れて香ばしさを出すのを目的に、中火で片面30秒ほどソテーする。1分以上火入をしてしまうと食感が悪くなるので注意。

お皿に盛り付ける。お好みでチーズをかける。

渡辺康啓(watanabe yasuhiro)さんの料理を参考につくりました。

※アンチョビを使わずとも、ホタルイカなどコクのある魚介系ならこの調理法で大抵おいしくなる。重要なのは火を入れすぎず、菜の花の食感を残すこと。

※アンチョビの代わりににんにく(お好みでローリエ)を使うと、ペペロンチーノ風味のソテーが出来上がる。

菜の花の溺れ煮

菜の花の食感や色鮮やかな見た目がなくなるまでオイルで煮込むイタリアの伝統料理。

オリーブオイルの甘味と、オイルに溶けた菜の花の濃い苦味が美味しいソースになる。

鍋底が浸るまでオイルを注ぎ、菜の花を入れる。弱火で火を入れて、焦がさないように時々混ぜながら、菜の花の色味が抜けるまで火を入れる。

チーズをかけたり、硬めのパンにつけて食べるとおいしい。

菜の花の苦味を塩辛い料理と和えると、苦味が爽やかな要素に変わります。菜の花の溺れ煮をサルシッチャのような塩辛い肉と和えると、伝統的なイタリア料理になります。

作り方はこちらの動画が参考になります

菜の花のフリット

- 菜の花:好みの量

- 薄力粉:菜の花1本に対し10g

- 水:薄力粉10gに対し15ml

- 油:薄力粉10gに対し15ml

- 塩:適量

- 胡椒:適量

- パルメザンチーズ:適量

薄力粉に塩と胡椒を好みの量入れた後、水でダマにならないよう溶かす。

菜の花は芽/茎/葉の3部分にちぎる。大きすぎる茎は半分に切る。

茎→芽→葉の旬で、150度の油で揚げる。カリッとなったら裏返し、片面をあげる。好みの硬さで上げて油を切る。

皿に盛り付けて、パルメザンチーズを散らして完成。

菜の花は火を強く入れるほど苦味が酸化して甘くなるので、「蒸し→炒め(ソテー)→溺れ煮(オイル煮)→フリット」の順に苦味は強く出ます。付け合わせのレシピに合わせて、どの料理を作るか決めてくださいね。

まとめ

- 菜の花を美味しく食べたいけど、どう調理していいかわからない

- 大量にいただいた菜の花を美味く消費したい

- 複雑なレシピではなく、”サクッと簡単に” 美味しく調理する方法が知りたい

この疑問は解決されましたか?

この記事の結論まとめです。

- 菜の花は茹でない。水にさらさない。水につけると、繊細な苦味が逃げてしまう。

- 少量の水か油で短時間加熱するのが一番うまい。

- 時間が経って花が咲いた菜の花も美味しく食べられる。

- 苦味が増したら大量の油で10分ほど煮て、苦味を濃縮させて美味しく食べよう。

コメント